双重视角下的藏象功能时间节律性诠释

课程名称:中医藏象学说

课程目标:知识层面:学生在掌握藏象的基本概念、学说的形成过程基础上,进一步了解中医学中的“五脏阴阳时空观”,启发学生初步理解藏象学术思想与自然时空的动态联系;发展层面:以中国传统文化和现代时间医学的双重视角,探究中医藏象功能时间节律性的深刻内涵与机制通路,结合现代医学,展望两种医学在人体生理病理认识互相促进的可能。核心素养:文化自信;探索求真

【课程思政建设理念与特色】

中医学体系中脏腑生理功能的发挥、病理过程的演进与时间节律有着密切的联系,时间节律可包含四季节气、昼夜节律等。在藏象功能时间节律性的阐述方面,阴阳五行是核心思想,天干地支是演绎工具,衍生出如四时五脏阴阳观、五运六气等诸多理论。近年来,中医时间医学的相关研究数量呈现上升趋势,其在择时用药、中医辅助特色治疗、时辰养生、预防保健及择时护理等方面均有明确的作用。学生了解藏象功能时间节律性,对认识“因时制宜”有着重要意义,亦能启发同学们思考整合医学与分析医学的关系。

本课程的思政元素体现在:以中医藏象功能时间节律性为切入点,学生在中医古籍文献和现代研究的双重视角下,可逐渐认识到中医系统思维的科学性,增强文化自信;促使同学们联系现代医学中的代谢性疾病,激发学生产生在时间医学方面科研的新思路,树立科学精神。

【课程思政建设内容设计】

一、中医经典中的藏象功能时间节律性论述

《易经·泰卦·九三》曰:“无平不陂,无往不复”,反映了天道是循环往复的,一切事物都呈现着周期的、动态的循环。。《素问·宝命全形论篇》曰:“人以天地之气生,四时之法成”“夫人生于地,悬命于天,天地合气,命之曰人”;《素问·三部九候论》亦云:“上应天光星辰历纪,下副四时五行,贵贱更立,冬阴夏阳,以人应之”,自然变化所产生之日节律、月节律、年节律及超年节律,人亦应之。

《黄帝内经》以“五脏阴阳时空观”为核心,将阴阳之气、营卫之气、气血津液等生理概念与时间节律密切联系起来。如论述阳气消长之昼夜节律,《素问·生气通天论篇》云:“故阳气者,一日而主外,平旦人气生,日中而阳气隆,日西而阳气己虚,气门乃闭”;《灵枢·营卫生会》载:“日中而阳陇为重阳,夜半而阴陇为重阴……夜半为阴陇,夜半后而为阳衰,平且阴尽而阳受气矣。日中为阳陇,日西而阳衰,日入阳尽而阴受气矣”。再如卫气运行之昼夜节律,《灵枢·卫气行》如此论述:“故卫气之行,一日一夜五十周于身,昼日行于阳二十五周,夜行于阴二十五周,周于五藏”。卫气的循环周流是人体寤寐的生理基础,《灵枢·口问》中“卫气昼日行于阳,夜半则行于阴,阴者主夜,夜者卧……阳气尽,阴气盛,则目瞑,阴气尽而阳气盛,则寤矣。”《内经》类似这样的描述还有很多,如《素问·八正神明论篇》的“卫气营血流注之月节律”,《素问·脉要精微论篇》对人体脉象与四季节律的描述等。

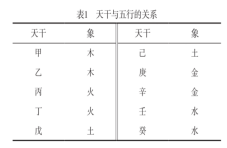

近有学者将天干地支与象思维相结合,试图建立了有别于五运六气的新型中医时间医学推理模型。其以十天干和十二地支的五行属性为联系基点,归纳出各自的征象特点,建立起不同时间条件下干支关联的病因、气血津液和脏腑器官类属。

《伤寒论》中条文主要涉及四季节律、周节律、昼夜节律及发病周期节律4种时间医学概念。《伤寒论·伤寒例第三》“春气温和,夏气暑热,秋气清凉,冬气冰列,此则四时正气之序也”概括了春、夏、秋、冬四季的气候特征。四季气候的差异亦影响了脉象,《伤寒论·平脉法第二》提出了春弦、夏洪、秋浮、冬沉的四季脉象规律。若人们违背“春夏养阳,秋冬养阴”的原则,《伤寒论》亦云:“是以辛苦之人,春夏多温热病者,皆由冬时触寒所致,非时行之气也。”冬季人们当注意休息,不妄劳作,顾护精气,否则就会遭受寒邪,潜伏体内,待到春季内外合邪,伏气内发。

仲景的周节律主要用于疾病正邪斗争过程的描述,《伤寒论》第8条云:“太阳病,头痛至七日以上自愈者,以行其经尽故也。”古人以六日为一经,病程至一周左右时,外感病已痊愈,若不痊愈者,则转入下一个周期。在疾病的向愈方面,仲景围绕阳气的盛衰,提出了“六经病欲解时”的“昼夜节律”概念。

表3 六经病欲解时

六经病 | 欲解时 |

太阳病 | 巳至未(9时至15时) |

少阳病 | 寅至辰(3时至9时) |

阳明病 | 申至戌(15时至21时) |

太阴病 | 亥至丑上(21时至次日3时) |

少阴病 | 子至寅上(23时至次日5时) |

厥阴病 | 丑至卯上(1时至7时) |

二、现代中医临床“时间医学”特色举隅

“时间医学”的概念在当今中医临床中多有应用,其在提示疾病发病、转归、临床用药方面有着重要的指导意义。

脑卒中发病时间具有一定规律,在一日当中上午卯、辰、巳时最高,下午酉、戌时次之,夜间子、丑、寅卯时最低,存在白天尤其上午发病高于夜间的节律性。白天交感神经活动兴奋,再加之活动过度、情志异常等诱因升高血压,可能致使发病。在发病月份上脑卒中发病也存在集中趋势,秋冬发病率较高,春夏发病率较低。由此可判断秋冬时节气温骤降,寒主收引,致使血脉挛急,血行不畅,可能为发病的诱发因素,提示在脑卒中预防中“外风”因素不可忽视。脑卒中患者与一般人群的睡眠障碍存在不同之处。研究表明,脑卒中会损伤睡眠—觉醒相关脑区神经网络结构,引发以睡眠结构异常和昼夜节律失调为主的睡眠—觉醒障碍。患者的昼夜节律仍以24小时类型为主,但其睡眠—觉醒节律转变较大:异常表现为日间睡眠增多、夜间睡眠减少、出现失眠或者睡眠质量降低等。此外脑卒中出现局灶性的脑组织病变可损伤脑干睡眠中枢和其神经通路,影响多种睡眠—觉醒相关神经递质和激素的分泌,如γ—氨基丁酸和褪黑素水平下降、5—羟色胺和去甲肾上腺素传递受阻、皮质醇分泌时相前移等,从而导致昼夜节律失调,睡眠—觉醒周期紊乱。现代医学疗法包括根据其睡眠—觉醒节律变化调整光照条件,或使用睡眠促进药物和非侵入 性脑刺激等手段促进脑卒中后可塑性神经元恢复,治疗脑卒中后睡眠—觉醒障碍。中医治疗方面,“时间医学”特色主要体现在采用择时用药和择时取穴。如对于心肾不交型睡眠—觉醒障碍,治疗思路主调补肾阴,兼清心火,补下清上,方用加味交泰丸、加味黄连阿胶汤等,用药时间根据十二经脉主时与所主脏腑精气盛衰,心经和肾经经脉气血运行分别是子(23—1)时及卯(5—7)时最弱,在 这两个时间段服药对心肾不交型睡眠—觉醒障碍效果较佳;取穴上,子午流注纳子法的具体操作为于肾经旺时的下一时辰戌时选肾经的母穴复溜和太溪进行针刺补法,并联合心经原穴神门穴共同操作。

支气管哮喘(哮喘)是由多种细胞以及细胞组分参与的慢性气道炎症性疾病,临床表现为反复发作的喘息、气急,伴或不伴胸闷或咳嗽等症状,同时伴有气道高反应性和可变的气流受限,随着病情延长可导致气道结构改变,即气道重塑。现代研究发现,生物钟基因Bmall在哮喘性气道疾病的发展中调节肺部对常见病毒触发因子诱发哮喘的抗病毒反应,进一步研究Bmall和生物钟抗病毒活性的机制可能会产生有价值的治疗靶点。时钟蛋白REV·ERBα作为Bmall基因的下游反应元件之一,对毒蕈碱受体表达的昼夜控制可能与哮喘气道高反应的昼夜变化节律有关。近有学者选用厥阴病代表方乌梅丸治疗夜间哮喘,可有效控制夜间哮喘患者的急性发作症状,改善肺功能;另有学者研究发现冬病夏治穴位贴敷疗法可能是通过调控神经递质释放,调节细胞因子分泌,提高机体免疫力,从而达到防治支气管哮喘的作用。

三、总结

2017年三位美国遗传学家发现控制生命昼夜节律的分子机制获得了诺贝尔生理学和医学奖,再次引起了人们对时间医学的关注。我国传统医学中有着大量关于时间医学的内容,利用现代科学技术对其进行揭示和阐述,既是对中医学的传承创新,又是对现代医学的促进发展。当前,分子生物学、人工智能等学科发展迅猛,借助多学科平台,更多的中医药理论有望“解码”,得到进一步发展。

参考文献:

[1]. 孙小添.《黄帝内经》之时间医学[J].辽宁中医药大学学报,2019,21(10):187-190.

[2]. 江启煜,孙晓生.基于干支象思维的新型中医时间医学推理模型探微[J].中华中医药杂志,2023,38(02):484-488.

[3]. 李扬,张沁园.《伤寒论》时间医学应用探析[J].山东中医药大学学报,2022,46(04):467-470.

[4]. 薛小雯,张阳普,段芳芳,等.中医时间医学在脑卒中后睡眠—觉醒障碍的应用[J].时珍国医国药,2023,34(10):2467-2469.

[5]. 刘梦娟,王佳佳.中医时间医学在肺系疾病中的应用[J].世界中医药,2023,18(23):3444-3448.

[6]. 史锁芳,胡珀,胡念芬.基于“厥阴欲解时”理论评价乌梅丸治疗夜间哮喘的临床疗效[J].西部中医药,2022,35(6):103-106.

[7]. 李博林,王亚利,杨倩,等.冬病夏治穴位贴敷疗法对非急性发作 期支气管哮喘患者神经-内分泌-免疫网络系统的影响[J].中国中西医结合杂志,2017,37(1):68-71.