交叉融合,在传承中推动中医学研究方法的创新

课程名称:中医学的研究方法—中医学的主要思维方式

课程目标:知识层面:学生掌握中医学的主要思维方式的类型;了解中医学主要思维方式植根的文化背景;理解中医学思维方式与中医学研究方法的关系;发展层面:1.以历史回顾角度(科学技术史),分析中国古代哲学对中国各学科的影响,以此深层次理解其思想渗透医学的合理性;2.结合现当代科学技术,探索中医学理论革新的路径,推动中医学研究方法的多样化和现代化;核心素养:文化自信;探索求真

【课程思政建设理念与特色】

中医学的主要思维方式,滥觞于中国传统文化,其叙述模式和符号印记有着鲜明的民族特性,体现了中医药本质与特色,是中医学理论与实践的底层逻辑。为了适应社会经济的发展,应对全球化的合作与风险,我国的基础教育呈现出突出科学精神,强化数理逻辑的特点,这在一定程度上限制了中医药理论的教学与文化传播。因此,本课程的思政元素主要围绕一下两方面展开,以应对中医药高等教育的难点:1.向学生简要普及中国自先秦至明早期的科技学术发展脉络,介绍传统哲学思想与应用学科的关系,促进学生理解中医学学科的“文化属性”;2.直面现代化特征对中医学理论体系的冲击,鼓励学生联系现实生活,阐述现代化特征的具体内涵,以及中医药现代化的困境,思考中医学破局当代“科学评议”难题的道路。

通过具有矛盾性的话题讨论和思辨,有助于学生建立起系统的思维模式,同时促使学生具备探索求新的精神,培养能够担当起中医药传承创新,振兴发展的中医学子。

【课程思政建设内容设计】

中医学思维主要涵盖象思维、系统思维和变易思维三大部分。

一、象思维

象思维在本质上属于类比的形式逻辑,是特殊到特殊的认识逻辑。所谓取象就是观察表象,寻找两种特殊事物的某种共同属性。中国古代很早就有了取象比类的相关论述,如《易·系辞上》:“法象莫大乎天;变通莫大乎四时;悬象著明莫大乎日月……天垂象,见吉凶,圣人象之。河出图,洛出书,圣人则之。易有四象,所以示也。”《易·系辞下》又云:“古者包羲氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”可见,“河图洛书”与“伏羲八卦”的产生与取象比类有一定的关联。西汉董仲舒更将比类天象发展为“人副天数”,其曰:“于其可数也,副数。不可数者,副类。皆当同而副天也。是故陈其有形以著无形者,拘其可数以著其不可数者。以此言之,道亦宜以类相应也,犹其形以数相中也。”董仲舒将取象比类的方法上升为与术数之道相等的地位,侧面反映了中国古代哲学俨然暗含了认可这一思维方式的倾向。《内经》中有许多象思维的体现,如《素问·灵兰秘典论》将人体与封建国家的官职相类比;在论治方面,《素问·示从容论》说:“夫圣人之治病,循法守度,援物比类,化之冥冥,循上及下,何必守经。”

象思维深刻地影响了中医学对人体生理、病理的认识,在药物命名与性味认识上亦可见其影子,故可认为其是中医学理论体系建构的重要思维方法,但是它的逻辑起点不离天人相应的核心思想。如果缺失了天人相应的思想,这种象思维就会成为无源之水,无本之木。在教学过程中,教师可通过真实世界的诸多实例启发学生进行联系,使学生在联系中逐渐培养“援物比类”的思维模式。这种思维过程实际上是线性的类比、比喻,属于简单的象思维方式。教师亦可先建立一个含有多种特征因素的集合,然后让学生用实例演绎扩充这一集合,这就将象模型为转换机制,将象模型作为沟通已知事物与未知事物的中介,以及进行取象比类的场域。

二、系统思维

系统思维,是主观主体将客观认识对象整体及其组成要素进行综合分析的思维方式,这种综合分析包含组成要素间、整体自身和外部环境的相互作用分析。系统思维不是中医学的独创,也不是中国古代哲学的独有特征,其广泛见于古今中外的诸多学科中。刘长林曾在其著作《内经的哲学和中医学的方法》中探讨了古代整体观念与现代系统论的关系,其述:“现代系统论就是为了适应科学技术整体化趋势而产生的方法论。它综合地反映了二十世纪以来科学技术的新成果。我们知道,在经典力学基础上建立起来的时空观、因果概念和对系统的理解,由于量子力学、相对论、分子生物学等一系列新理论的出现而发生了深刻的变化。这就为现代系统论的形成提供了科学的理论前提。可以说,古代朴素的系统观念是现代系统理论的原始形态,现代系统理论则在更高的阶段重复了古代系统论的某些特点。”

中医学的系统思维主要体现在以下几个方面:1.人体脏腑生理的整体相关性,其借助阴阳五行为基本的说理工具,巧妙地将人体的五脏六腑、奇恒之腑、经络脉隧、气血津液等诸多生理概念整合起来;2.人体与外部环境的相关性,即天人合一的理念,这是传统医学的显著特征,自然界的变化一定程度上动态影响了人体生理、病理的情况,而自然界的异常变化又往往是病因学的重要组成部分;3.人体物质基础与精神世界的统一,即形神统一。这在中医学的诊断、治疗多有应用。

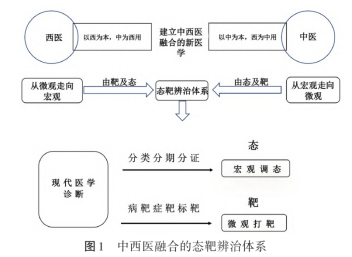

近年来中医学与现代医学的交叉的理论探讨成为了热门,如仝小林院士提出的“态靶辨治”理论体系和“三级两节三段全息论”。

“态靶理论”是宏观辨证与微观分析的新成果,所谓“态”是一个高于“症”“证”“候”的大概念,是对疾病过程中节点的划分,是对这一阶段核心病机的高度概括。“态”反映了疾病的“状态”“动态”和“态势”。此外还蕴含了审因和防果的内涵,体现了人体在一定趋势下不断变化着的主要矛盾。“靶”借用了现代医学“靶点”的概念,包含病靶(特定疾病本身)、症靶(患者异常症状或体征)、标靶(现代理化指标、影像学检查),是最突出的客观指标,也是最直观的表象。“态靶理论”在本质上是中医学辨证论治和现代医学的多学科检查手段相互参考的诊疗思路,所谓“调态”主要是应对各种慢性代谢性疾病,适用于各种指标正常的代谢性疾病,这是现代医学的短板,中医学的长处;而“打靶”则是针对已明确的病原体、肿瘤等可检测到的病因,这是现代医学的长处。“态靶理论”是精准医学和系统医学的潜在结合点,是未来新医学形成的可能路径。

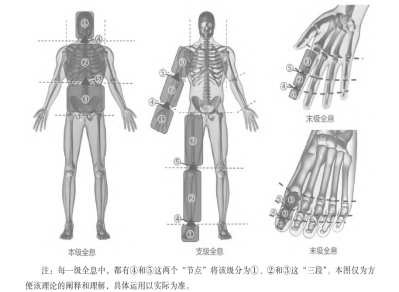

“三级两节三段全息论”属于生物全息论的范畴,所谓生物全息论在本质上是“见微知著”的体现,全息论认为人体的生理状况和病理变化可以通过局部体现并为人所感知。“三级两节三段全息论”是最近一些学者根据仝小林院士“人体二节三段全息论”所改造发展而来。在课堂上,教师可以结合这一理论和中医学的“寸口诊法”、“小儿指纹望诊”“经络腧穴分布规律”相结合,同时也可以结合一些反对“生物全息”观点,理性探讨人体局部与整体的关系及应用。

图2 人体三级两节三段分级示意图

三、变易思维

变易思维指的是认识主体在观察分析问题时,能够以运动变化的角度来认识客观世界的一般性规律。辩证唯物主义认为:“物质世界是绝对运动和相对静止的统一。”而中国古代文化亦有许多关于这方面的论述。《吕氏春秋·尽数》云:“流水不腐,户枢不蠹,动也”指出了事物的运动变化对自身属性的意义。南朝梁王籍“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”,唐代王维的“倚杖柴门外,临风听暮蝉”和杜甫的“春山无伴独相求,伐木丁丁山更幽”都是以动衬静的典例。没有动态为背景,就不会揭示出静态的意义与价值,只有动静相召,才能有中正平和之美;没有万事万物的不断变化,事物就不会实现自身的突破与发展;没有短暂、相对的静止,世界就会进入无序和混乱。在教学中,教师需要正确引导学生理解变易思维是动与静的统一,避免陷入形而上的绝对静止论和相对主义的窠臼。

变易思维是中医学思维方式的组成部分之一,其与阴阳学说有一定的联系,教师可结合《周易》、《礼记》《内经》等中国古典文献扩充相关的知识,充分调动学生的积极性,寻找生活中有关的实例,与教师共同探讨中医学的哲学之美。

四、总结

中医思维是中医药学科传承发展的精神内核,是体现中医药学科发展规律的独特符号。当前中医药事业蓬勃发展,但是在中医思维方法研究及实际应用中还存在着概念不清、逻辑不明、视角狭窄等诸多问题。厘清中医思维概念的内涵与外延,明确古代文献的思维方法与现代回溯研究的关系,将是未来一段时间内值得关注的方向,这既需要研究者的不懈努力,也需要在一线教学和临床工作者中不断发现问题并积极反馈之。

参考文献:

[1]. 张莉莉,薛崇祥,周凌.由靶及态之现代中西医结合医学模式探析[J].中医杂志,2023,64(22):2269-2274.

[2]. 胡诗宛,鲍婷婷,夏冰,.仝小林院士“三级两节三段全息论”刍议[J].中医杂志,2023,64(18):1837-1842.

[3]. 邢玉瑞.中医思维方法研究值得关注的三个问题[J].中医杂志,2022,63(17):1616-1619+1637.