直觉思维

直觉思维在中医界一般称作“心悟”、“心法”,是中国医家认识、掌握和阐发中医药理论重要方法。如《丹溪心法》《医学心悟》《金匮心典》等书的命名均体现这种思维。

“医者,意也(见孙思邈《千金翼方》、张介宾《类经》)。”几乎成了中国医家的口头禅。所谓的“意”主要指“意会”,也就是“心悟”、“心法”,是自己体验到的意识及由此而获得的领悟。

清代医家石寿棠所言(见《医原·望病须察神气论》)尤妙:“经曰望而知之谓之神。既曰神,必能以我之神会彼之神……春山先生曰:人之神气在有意无意间流露最真,医者清心凝神,一会即觉,不宜过泥,泥则私意一起,医者与病者神气相混,反觉疑似难以捉摸。此又以神会神之妙也。”如此神会,诸如心电图、脑电图、及断层摄影等等都是无能为力的。

《素问·八正神明论》:“何谓形?何谓神?岐伯曰:请言形,形乎形,目冥冥,问其所病,索之于经,慧然在前,按之不得,不知其情,故曰形。”“请言神,神乎神,耳不闻,目明心开而志先,慧然独悟,口弗能言,俱视独见,适若昏,昭然独明,若风吹云,故曰神。”这完全是描述一种“只可意会,不可言传”心领神会的独悟意境。学西医,整个现代科技都在帮你。学中医,却需要启动你的全部感官与灵力,你必须让自己的感官非常灵敏,甚至比仪器还要灵敏。

有人称传统的中医学被为智慧医学,目的不是贬低西方医学,而是强调中医难学,非上智不能为也。因为中医学的“意”字内含有“悟”,而在“悟”字之后则是“艺”。艺是因人而异的,赋有个性、风格与特色。一位临床中医师在中医理论指导下面对患者运用望闻问切,通过以神会神作出诊断,结果是“智者见智,仁者见仁”。正所谓是“神而明之,存乎其人。”现代有中西医结合者强调将“四诊客观化”,用仪器测定,使尽量望闻问切定量化,用心良苦,但想以“技术”取代“艺术”几乎是不可能的,而科学与艺术的相结合本来就是如此。

科学直觉是人们在实践经验基础上由于思维的高度活动而形成的对客观事物的一种比较迅速的直接的综合判断,对于科学家来说,这种直觉判断往往是在长期沉思的基础上受了某中一时性的启发之后突然发生的。人们通常称之为“顿悟”、“灵感”。这种直觉思维是中国哲学中讲得最多的内容,也是中国式思维的特色。

有哲学家(周义澄《科学创造与直觉》)认为“中国哲学不注重于形式上细密的逻辑证论,而是只注重生活上的实证,或内心之神秘的冥证”,“体验久之,忽然有所悟,以前许多疑难涣然消释,日常的经验乃得到贯通,如此即是有所得”。实际上中国古代的医药学家就是如此把他们所观察到的事实与经验直接上升为理论而无求于实验室的证明。

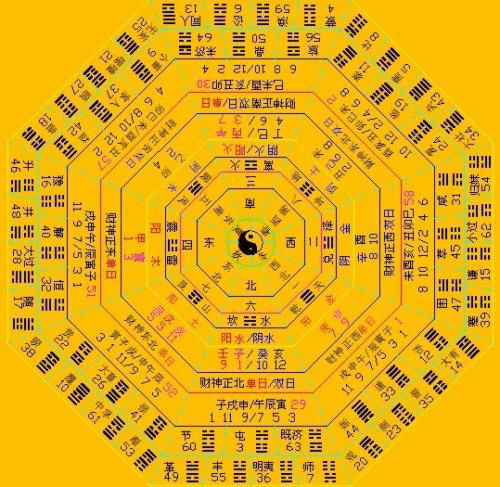

中医理论着眼于宏观把握,真正见于实践,却常难于对号入座,不无牵强之处;变量太多,不易精确定性,不无含糊之处。所以,中医理论追求平和智慧,力求圆融,从不把话讲死,运用之妙仍在于一个“悟”字。纵将《周易》《内经》啃一辈子,若不用心思,又没悟性,也难为良医。

正由于中医学立足于整体,多半凭直觉判断,不可按图索骥,又难免言人人殊。所以古往今来,无论易理、医理都是众说纷纭,真理与谬误共存,当我们欣羡西医学的准确严谨时,不可用其自身文化特点所造成的不足之处而否定国学、国医的永恒价值。