命门学说创新传承

命门学说是祖国医学理论体系的重要组成部分,在祖国医学的理论发展及临床应用方面具有重要的意义。自该学说萌芽之后,经过历代医家的不断努力与积极的探索,使命门学说的学术内容由零散到集中,由笼统到具体,由粗疏到严密,进而形成了一个理法方药齐备,与五脏功能结构密切相关的系统化理论体系,在祖国医学发展史上产生了深远的影响。从该学说的历史发展来看,大致可分为以下三个阶段。

一、奠基阶段

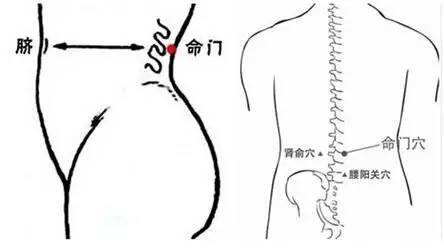

“命门”一词,最早见于《灵枢・根结》篇云:“太阳根于至阴,结于命门,命门者目也”;《素问・阴阳离合论》亦有“太阳根起于至阴,结于命门,名曰阴中之阳”的记载,这里命门均是指足太阳膀胱经的睛明穴,显然与后世命门学说中的命门关系甚微。

之后,《难经・三十六难》提出:“肾两者,非皆肾也,其左者为肾,右者为命门。命门者,诸神精之所舍,原气之所系也;男子以藏精,女子以系胞,故知肾有一也”;《难经・三十九难》亦有类似记载:“肾有两脏也,其左为肾,右为命门。命门者,精神之所舍也,男子以藏精,女子以系胞,其气与肾通。”文中均明确指出右肾即是命门,为人体精神所舍,原气所附之处。而在《难经・八难》中又有:“诸十二经脉者,皆系于生气之原。所谓生气之原者,谓十二经之根本也,谓肾间动气也。此五脏六腑之本,十二经脉之根,呼吸之门,三焦之原”的论述,虽没有明确指出是说命门,但因其所谈“生气之原”和《难经・三十六难》“原气之所系”有其相似之处,故亦有将《难经・八难》中所提“肾间动气”指为命门的说法,开后世“右肾命门说”、“肾间命门说”争辩的起源。至此,《难经》对于命门的部位、功用等都作了原则性的论述及阐发,为后世命门学说的形成及发展奠定了基本的理论基础。

因此可以认为,命门学说中的命门最早见于《难经》,而命门学说理论则初步奠基于秦汉。

二、发展阶段

继《难经》提出命门理论之后,晋・王叔和在《脉经・卷一・两手六脉所主五脏六腑阴阳逆顺第七》中提到了命门的诊脉部位,“肾与命门,俱出尺部”;晋・葛洪在《肘后备急方》中虽然没有明确提到命门,但在具体论述某些药物时,提出了“肾气”、“元阳”等概念名称;晋・皇甫谧在《针灸甲乙经》中另有关于督脉命门穴的记载。其后,在相当长的一段历史时期之内,文献中大都只提到肾的功能,对于“命门”一词则少有问津;医家们多重视肾气的研究,致使“命门”的地位及功用没有得到应有的重视。

直至宋元,学术气氛活跃,学术争鸣蜂起,许多医家不泥旧说,据己意发挥经旨,驳旧论以创新说,才使“命门”一词又得以重见天日,有关命门功用的认识亦较以前有了更进一步的深入与发展。

宋・陈无择《三因极一病证方论・卷之八・三焦精腑辨正》中有“古人谓左肾为肾脏,其腑膀胱;右肾为命门,其腑三焦”的记载;宋・许叔微《普济本事方》中虽然没有强调命门,却第一次提出了“真火”的概念名称。其在卷六“肾气丸”条下论云:“若腰肾气盛,是为真火,上蒸脾胃,变化饮食,分流水谷,从二阴出。精气入骨髓,合荣卫,行血脉,营养一身,其次以为脂膏,其次以为血肉也……。”主张真火是由气所化生的一种动力,它能熏蒸脾胃,变化饮食,分流水谷,化生精气,形成荣卫,营养周身,其实质是一种气化功能,既不等同于五脏之心火,又依赖于脾肾之气的长养和补充。

至金・刘完素则承袭隋代杨上善的观点,并杂取内、难诸经之文,于其所著《素问玄机原病式・六气为病・火类》中将《素问・刺禁论》“七节之旁,中有小心”与《难经》“右肾命门说”揉合在一起,强调“右肾命门为小心,乃手厥阴相火包络之脏也……,与手少阳三焦合为表里,神脉同出,现于右尺也。二经俱是相火,相行君命,故曰命门耳。”将命门与相火联系起来,认为右肾命门属相火,为手厥阴心包络经之脏,与手少阳三焦经相表里,其功用为“相行君命”,成为后世“包络命门说”的先导。

无独有偶,与其同时代的张元素在《脏腑标本寒热虚实用药式》中亦云:“命门为相火之原,天地之始,藏精生血,……主三焦元气,……三焦为相火之用,分布命门元气,主升降出入,游行天地之间,总领五脏六腑,荣卫经络,内外上下左右之气,号中清之府。”开创了命门与三焦的体用关系之说,为明代李时珍所继承。命门是相火之原,三焦是相火之用,三焦通过“上主纳、中主化、下主出”的气化作用来体现命门相火对机体的调节功能。可以看出,刘、张二氏的不同之点在于,张元素跨越了“心包络”,而把相火与命门、三焦直接联系起来,较刘氏之论更为浅近并易为人所接受。

受张元素学术思想的影响,其弟子王好古在撰写《汤液本草》时,以“命门”一词来概括对于某些药物的功效认识,如在“卷中・草部・黑附子”条下论云:“气热,味大辛,纯阳,……入手少阳经三焦,命门之剂”;另于“卷中・草部・苁蓉”条下有:“气温,味甘咸酸,无毒,……命门相火不足,以此补之”的记载。师出同门,张氏的另一弟子李杲在“命门”的认识问题上则更为重视其藏精、系胞的生理功能,如在《兰室秘藏・卷下・小儿门・斑疹论》中说:“夫胞者,一名赤宫,一名丹田,一名命门,主男子藏精施化,妇人系胞有孕,俱为生化之源,非五行也,非水亦非火,此天地之异名也,象坤土之生万物也。”此说成为后世胞宫命门说的滥觞。另外,李氏还于《内外伤辨惑论・卷下・论酒客病》中提到了“真水、真阴”等概念名称,从行文内容来看,亦与命门学说不无联系。

至元・朱震亨出,一方面,汲取了前人的研究成果,另一方面,结合了自己的实践经验,对于“命门”的治疗用药给予了画龙点睛的描述及发挥。《丹溪心法・卷三・补损》“锁阳丸”条下云:“诸补命门药,须入血药则能补精,阳生阴长故也……。”强调命门用药,不仅要重视阳气,而且要留意阴精,补精以化气,滋阴以涵阳。一改以往诸家多从理论角度对于“命门”进行研讨及阐发的局面,在命门相关病证的立法处方,治疗用药问题上进行了大胆的尝试与积极的探索,为后世医家研究命门用药提供了宝贵的借鉴。

可以看出,从晋唐至金元,历代医家分别从不同的侧面开拓了命门学说的研究领域,各自从不同的角度对于命门学说进行了归纳、演绎与总结,为明清时期命门学说的成熟和趋于完善奠定了坚实的基础。真火、真阴论的提出,从泛论阴阳五行的基础上开始向先天本原方面进行探讨;命门与三焦的体用关系,使命门元气与相火问题逐渐转入病理分析阶段;命门藏精系胞的生理功能,突出了命门在生命发生过程中的重要作用;补精以化气,滋阴以涵阳用药法则的提出,又为命门方药的深入研究提出了新的课题。然而,由于这一历史时期的研究资料较为零散,且不成系统,又多散在于一些医家的著作当中,故称之为“发展阶段”。

三、成熟阶段

明代以后,在宋明道学的启发下,随着温补学派的兴起,命门学说理论的研究进入了一个崭新的阶段。众多医家在总结前人成就的基础之上,或从理论上加以深化,或从概念上加以明确,或从临床上加以印证,或从方药上加以发挥,均从不同的侧面充实与完善着命门学说理论的学术内容。

明・虞抟《医学正传・医学或问》中“当以两肾总号为命门,其命门穴正象门中之枨闑,司开阖之象也”,在命门部位以及功用的认识问题上都较《难经》另有发挥;明・李梴《医学入门・卷一・脏腑分条》“命门”条下,“命门下寄肾右,而丝系曲透膀胱之间,上为心包,而膈膜横连脂漫之外。配左肾以藏真精,男女阴阳攸分;相君火以系元气,疾病死生是赖。”从部位上,将命门定位于右肾,从功能言,男子以藏精,女子以受胎;明・彭用光《体仁汇编・十二经络脏腑病情药性・命门脏药性》中,有关于命门生理、病理、诊断、治疗以及补泻温凉用药等方面的记载;清・程知根据《素问・评热病论》“包脉者,属心而络于包中,今气上迫肺,心气不得下通,故月事不来”以及《素问・奇病论》“包络者,系于肾”的记载,于其所著《医经理解・手心主心包络命门辨》中认为心包络即是命门,其功用为男女精气出入之所,生命由始化生之门。而于明清众多医家的论述当中,能集前人之大成,真正从理、法、方、药诸方面使命门学说日臻成熟、趋于完善者,当首推明代医家孙一奎、赵献可及张介宾。

孙一奎,字文垣,号东宿,别号生生子,安徽休宁人,生活于明代嘉靖、万历年间,为汪机的再传弟子,师从于黄古潭先生。孙氏在《周易》哲学思想的启发下,结合《难经》有关命门功用的认识,用“太极之本体”来形象地比喻命门在人身的重要地位和作用,并于《医旨绪余》中设专篇《命门图说》以阐释命门的生理功能。他认为命门位居两肾中间,为人身之太极;其间非水非火,而只是存在着一种原气发动之机,即曰动气,又曰原气;原气是太极之本体,动气是太极之应用,两肾则是“太极之体所以立”的物质基础。命门原气位处两肾之间,原气属阳,阳动则生;两肾属阴,阴静则化,动静无间,阳变阴合而化生其他脏腑。故曰:“命门乃两肾中间之动气,非水非火,乃造化之枢纽,阴阳之根蒂,即先天之太极,五行由此而生,脏腑以继而成。”(《医旨绪余・卷上・命门图说》)

赵献可,字养葵,号医巫闾子,明代万历、崇祯年间浙江鄞县人。赵氏重视命门,立意先天水火,尤其重视命门之火的生理功能与作用,故其所著《医贯》中专列“先天要论”一篇以阐发这一问题。关于命门的位置及功用,赵氏认为命门位处两肾中间,所谓“命门无形之火,在两肾有形之中”(《医贯・玄元肤论・内经十二官论》),是主宰十二官的“真君真主”,其功能位于十二官之上,为“主宰先天之体”,有“流行后天之用”。关于肾与命门二者之间的关系,赵氏认为两肾有形,属水,其左为阴水,右为阳水;命门无形,属火,其位居两肾中间,即“一阳陷于二阴之中”,水中有阳才能化气而产生生命,说明肾与命门二者既须区别而又不可截然而分,其间关系非常密切,而命门之火的作用则始终居于主导地位。对于命门水火诸虚不足病证的治疗,赵氏以六味、八味为临床调治之剂,并于所著《医贯・先天要论・水火论》中曰:“以无形之水沃无形之火,当而可久者也,是为真水真火,升降既宜,而成既济矣。医家不悟先天太极之真体,不穷无形水火之妙用,而不能用六味、八味之神剂者,其于医理尚欠大半”,足见对此二方的重视与青睐。

张介宾,字会卿,号景岳,又号通一子,明代嘉靖、崇祯年间浙江绍兴人。张氏在总结前人成就的基础之上,将阴阳、水火、精气的理论与命门学说有机地联系在一起,并于所著《质疑录》中《论右肾为命门》,《景岳全书・传忠录》中《命门余义》、《阴阳篇》以及《类经附翼・求正录》中《三焦包络命门辨》、《大宝论》、《真阴论》等篇章里,对于命门学说进行了系统深入的论述及阐发,使之达到了前所未有的高度及水平:命门为人身之太极,是人体生命的本源;由“太极一气”化生“先天无形之阴阳”,继而再生成“后天有形之阴阳”;同时,命门兼具水火,阴阳本同一气,水火之于人身,即是阴阳精气,从而把人体阴阳、精气与水火有机地联系了起来,在其著作中,阴阳互根、水火同源、精气互生的理论贯穿始终;就肾与命门的关系来讲,则“命门总主乎两肾,而两肾皆属于命门”,它们一以统两,两而合一,可分又不可离;在方药运用方面,除用六味丸、八味丸外,还自创左归丸(饮)、右归丸(饮),临证重视填补元精。

这一时期的研究成果,使命门学说不仅有了系统的理论体系,而且有了完善的理法方药,命门的地位及作用亦相应被提到五脏的功能系统之上,称之为人身之主,性命之门;有关命门水火相关病证的辨证及治疗,亦较以往更加完善并逐渐自成体系。至此,命门学说的认识发展已经趋于成熟。迨至清代,在总结继承前人研究成果的基础之上,一些医家在各自的著作当中(如徐大椿的《医学源流论》、陈士铎的《石室秘录》、林珮琴的《类证治裁》、张璐的《本经逢源》以及黄宫绣的《本草求真》等),又分别从命门功用、药物研究、病证治疗以及命门与其他脏腑的相互关系等方面,进一步对该学说加以演绎及探讨,为命门学说的向前发展注入了新的活力、增添了新的内容。故尔,可以认为,明清之际是命门学说的成熟时期。

综上所述,命门学说奠基于秦汉,发展于金元,并逐步成熟于明清,时至今日,仍有效地指导着中医临床;它源于《内经》,发自《难经》,为历代医家所重视,并不断得到论证、补充和发展,在中医学理论研究、临床应用以及人体生命本源的探讨方面具有非常重要的意义。该学说的萌芽及成熟,使中医学基础理论体系和逻辑思维框架得以进一步完善;元阴元阳立论的提出,又为从整体上把握人体脏腑的机能活动以及阴阳气血的相互转化及其病证分析找到了理论基础。现代对于命门学说的应用及发展:一方面,用以指导临床实践,采用温补命门的方法治疗一些慢性病、疑难病,在确切印证命门学说实践价值的同时,扩大了命门学说的临床应用范围;另一方面,借助现代实验学手段,采用中西医结合的实验室研究方法,探索命门的实质,研究命门与内分泌、免疫、物质代谢以及植物神经系统功能之间的内在联系,业已取得了一定的成绩。相信在不远的将来,随着医学科学的飞速发展,命门学说所蕴含的生理意义及病理规律,将会得到更好的阐明及发扬;而命门学说本身的理论价值及实践意义,亦相应会得到更加完美的印证及体现。

来源于-----传统医学研究所